|

植物成長の季節 |

|

[季節と成長]

|

春:

成長開始、夏:成長盛ん、秋:成長低下、冬:休止。四季に応じた植物の成長のリズムは誰でも知っています。それをもう少し詳しく知りたい、そんな調査例

が、樹木の幹の微細な太りを教えてくれるデンドロメーターです。また葉の中の葉緑素の充実度を測るSPADメーター調査もあります。これらは、樹種ごとの

成長の季節パターンを教えてくれます。

[SPADメーター]

↑葉をSPADメーターに挟むと、葉緑素の充実度が表示されます |

[デンドロメーター]

↑幹が成長した分だけベルトが広がります。 |

|

| トヨタの森の主な木として、落葉樹代表のコナラと常緑樹代表のアラカシのSPADメーターとデンドロメーターの測定結果を示します。

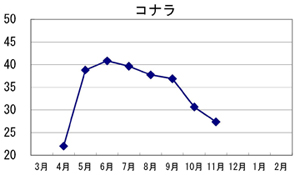

コ

ナラは、4月に展葉をはじめて5月から7月の間に急速に葉緑素が多くなり、8月には徐々に少なくなり始めます。それに対応するように、1年のあいだで4

月〜7月の間に幹が太くなり、それ以降はあまり変化がありません。また年によって、大きく幹が成長する年があったり、それほど大きくならない年があったり

と、変化します。

コナラSPADメーター結果

| コナラデンドロメーター

| | コナラの葉緑素の充実度(8年の平均値) | コナラの直径成長 |

一

方、常緑樹のアラカシは、新しい葉が展葉するとすぐに、ある程度葉緑素が高まり、その後は秋になっても冬になってもその充実度はほとんど変わらないか、よ

り高まっていきます。その傾向は2年目以降の春、夏も継続し、2年目の秋になると葉緑素が減少し、落葉します。コナラが1年で行なうことをアラカシは2年

以上かけて行なっているのですね。

そのためか、アラカシの幹は、5〜8月の間に太くなり、あまり年による変化がありません。進化の過程で、アラカシの方はより安定して成長するが、コナラのようにチャンスをみて一気に成長することはできないという選択をしたと考えられます。アラカシSPADメーター結果

| アラカシデンドロメーター

| | コナラの葉緑素の充実度(8年の平均値) | コナラの直径成長 |

|

|

トヨタの森の落葉量

|

|

|

落葉量のグラフ

|

トヨタの森の木々は年にどれくらいの葉をつけ、そして落葉して、地面に提供するか知っていますか?

実は年平均で4.5トン(1ヘクタールあたり)にも達するのです。全国的な平均は約3トン(1ヘクタールあたり)なので、1.5倍くらいになります。

それはなぜかというと、関東や東北等に比べると豊田市は暖かいため、里山林のコナラの下に常緑樹が生えてきて、2段階以上の森の層をつくるため、常緑樹等の落葉量が加わることによって、日本の平均より多い量の葉が生産され、そして地面へと還っていくのです。

|

|

ドングリの生り年(なりどし)と風速 |

|

|

4月、5月の最大風速とコナラ種子の生り年の関係

|

10年間トヨタの森では落葉や果実の量を測ってきました。その結果、トヨタの森のコナラなどドングリの実は、およそ3年間隔で非常に量が多くなる年(なり年)がめぐってくることが分かりました。

さらに、特に4月、5月の若葉が芽吹いて、コナラが一生懸命光合成を始める時期に強い風が吹いた年は、秋にドングリの実が沢山落ちる傾向があるのです。

不思議ですね。もしかすると、まだ柔らかい葉が強い風によって傷つくために、危機感を抱いたコナラが、沢山実をつけて次世代により多くの命を託そうとするのかもしれません。

皆さんも春に風が強かった年の森のドングリの量に注目してみてください。

|

|

ヒノキの種子と年平均

|

|

|  |

ヒノキの種子と年平均雨量との関係

|

コナラの種子であるドングリは風との関係が強く見られました。

では針葉樹であるヒノキはどうでしょう?

ヒノキの実は、年間降水量が少ない年にたくさんの実をつける傾向が見られました。ヒノキは比較的水分の多い土地を好みますので、雨が少ないと自分自身が枯れてしまう危険性が高まるため、その年は沢山の実を付けて、次世代により多くの命を託そうとするのかもしれません。

|

| 落枝量と年平均気温 |

|  |  | | 落枝量と年平均気温との関係 |

森の木々は枯れた葉だけでなく、枯れた枝も地面に落とします。葉ほど量は多くありませんが、枝も一年を通して一定量が枯れて、落ちていきます。

なぜかは分かりませんが、枝は年平均気温が高い年に沢山枯れて落ちる傾向が見られました。 |

![]()