自然と共にある日本の文化

私たちの祖先は自然の恵みに感謝しながら、獣を狩り、木の実を食べ、魚を取り、

時には脅威におびえながら暮らしてきました。

今では食糧や日用品は簡単に手に入るようになりましたが、木造の家に住み、

畑で育てた野菜や田んぼで育てたお米を食べ、自然の恵みと共に生活しています。

後世の人々も自然の美しさと恵みを享受できるように

この環境を未来につなげていきたい。

伝統文化を守り伝えていく

―白川郷の合掌造りを通して心の繋がりを伝える―

岐阜県にある世界文化遺産 白川郷合掌造り。

安定した家屋の構造は地震や雪の重みから人々を守り、屋根裏は幕末から昭和初期にかけ

村の人々の生活を支えた養蚕の作業場として活用されていました。

傾斜の大きい屋根を特徴とする合掌造りに欠かせないのがイネ科の植物「茅(カヤ)」。

断熱性と通気性を兼ね備え、耐久性に優れています。

トヨタ白川郷自然學校内にある合掌家屋(旧下山家)は

屋根材としての茅が不足していたため、遠方から運搬していました。

そこで茅の自給を目指し、2008年から學校敷地内の茅場の復元や茅刈りに取り組んでいます。

茅場はツキノワグマなどの野生動物との緩衝地帯にもなり、

人間との共存を促すことにもつながります。

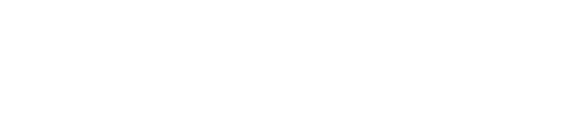

白川郷では「結(ゆい)」の心を大切にしています。

「結」とは互助扶助のことで、

昔から個々の家の助け合いと協力で成り立っていた白川の生活に受け継がれる、

目にはみえない『心のつながり』を意味しています。

合掌造りの屋根の葺き替えも周囲の住民が協力して順番に行ってきました。

2011年6月には、30年振りに旧下山家の茅の葺き替えを住民・ボランティアで実施。

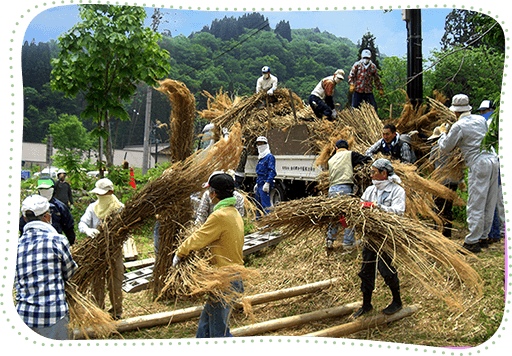

白川郷自然學校ではこどもキャンプ「田舎暮らしキャンプ」にて

白川村の名人が講師となり、合掌造りの技を使って小屋を建てるプログラムを実施しています。

木の文化を伝える

日本は十分な降水量があることから木が育ちやすく、生息する植物の種類も多様です。

古くから広葉樹は家具や薪炭に、針葉樹は建築の木材に使用されるなど、

森の恵みを受けながら生活し、木の文化を築いてきました。

木の壁に触れると、人肌に触れたような何ともいえないぬくもりを感じると共に、

木目の模様が安堵感をもたらしてくれます。

木材はたくさんの空気を含む天然の断熱材であり、夏は涼しく、冬は暖かく、

一年中快適に暮らすことができます。

トヨタ三重宮川山林では、木の魅力を感じていただけるよう、

地元の匠から地域の高校生へ、

木工の道具の使い方や木組みの方法を伝えています。

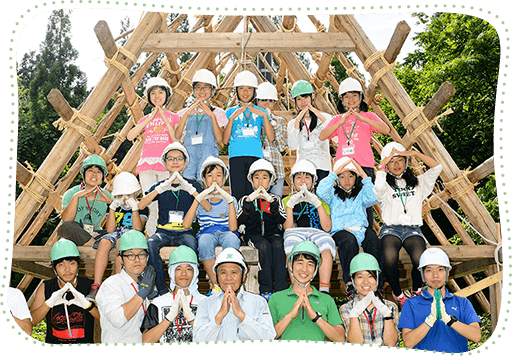

炭焼き

炭は石油やガスなどの石油燃料が普及するまで、重要な燃料の1つでした。

日本各地の山には炭窯があり、コナラやアベマキなどの広葉樹を材料に木炭が生産されていました。

伐採された木の根本からは、萌芽枝(ひこばえ)が伸び、20年程度成長すると炭の材料になります。

伸びた萌芽枝を伐採するというサイクルを繰り返し、燃料を持続的に自給してきました。

現在木炭は燃料としての役割は減少しましたが、

茶道や食文化、水や空気の浄化などの用途で使われています。

トヨタの森の囲炉裏やイベントで使う炭は、トヨタの森で出たコナラが原料です。

三日三晩、火のお守りをしながら、炭が出来上がるのを待ちます。