2021年5月31日

あらゆる材質上に形成できる薄膜型太陽電池を目指して

~柔軟性のあるCIS系太陽電池ミニモジュールにて、世界最高レベルの発電効率18.6%達成~

トヨタ自動車 未来創生センターでは、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、その取り組みの一つとして太陽電池の研究を実施しています。車両への太陽電池搭載はすでに一部の車種でも導入され、発電で得られたエネルギーを走行などに活用しています。太陽光発電によるEV航続距離を延ばすためには太陽電池による発電量を増やす、つまり高効率な太陽電池の車両搭載量を増やすことがあげられます。そのためには、より軽量で、より薄膜型で形状追従性が良い、高効率な太陽電池の開発が必至です。今回は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研)と未来創生センターが共同研究している「薄膜型の太陽電池」について、担当者(増田)にヒアリングしました。

これが太陽電池?

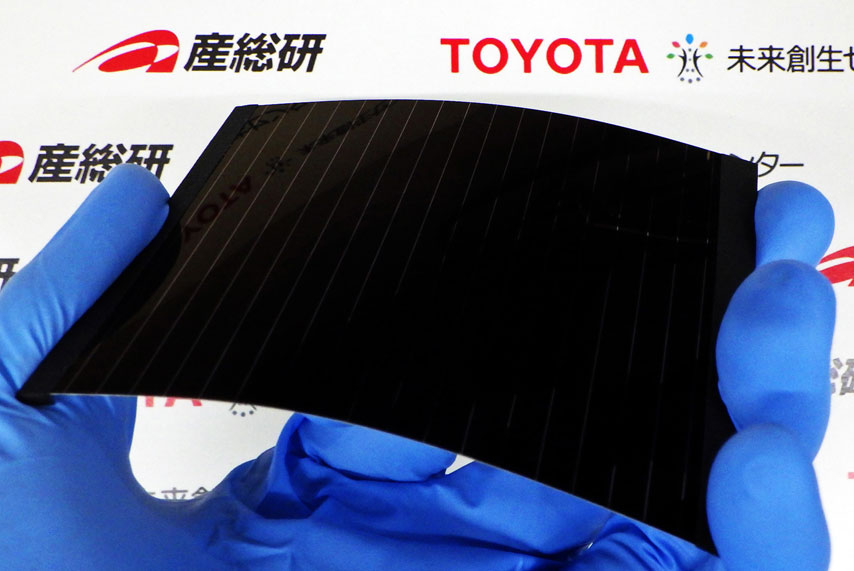

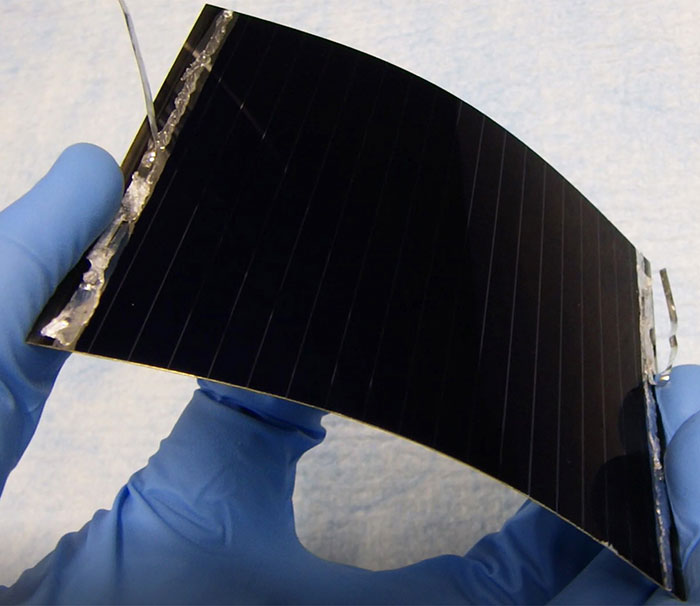

― 増田さん、薄膜型の太陽電池の研究について話を伺いに来ました。早速ですが、このシートに貼られている黒いフィルム(上部写真)はなんですか

増田:実はこれが太陽電池なんです。

― え、これが太陽電池なんですか?太陽電池なのに電極も見えず、真黒なフィルムに見えるんですけれども

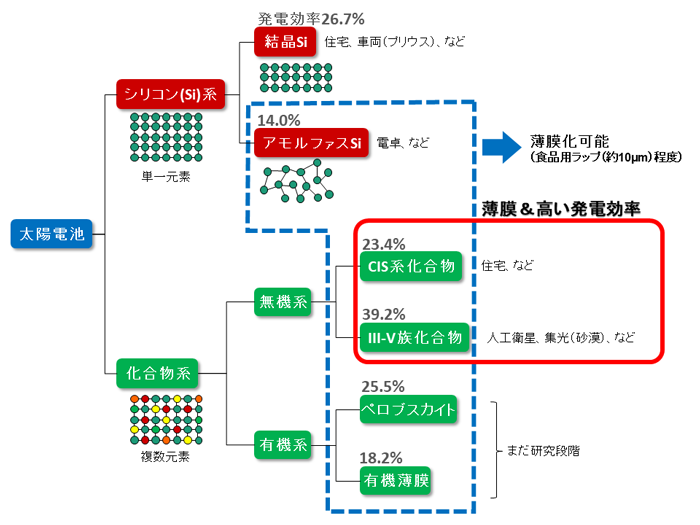

増田:太陽電池にはいくつか種類があります。下の図をご覧ください。市場に多く出回っているのは結晶シリコン系太陽電池です。同太陽電池は安価で高い信頼性があり、プリウス(旧型)やプリウスPHVにも搭載実績があります。車両のように限られた面積内に太陽電池を搭載しなければならない場合、発電効率が高く、耐久性に優れ、形状に追従しやすい薄膜型……食品用ラップのような薄い素子だと好都合です。将来の可能性として、薄膜型太陽電池である、CIS系化合物、III-V族化合物などに注目しています。上の写真はCIS系化合物太陽電池(以下、CIS系太陽電池)です。CIS系太陽電池とは、銅(Cu)、インジウム(In)、セレン(Se)を主原料とした化合物半導体系の太陽電池で、CISはそれぞれの材料の頭文字を意味しています。

R-フロンティア部 第6基盤研究Gr グループ長。太陽エネルギーを活用した新モビリティー社会の創生プロジェクトを牽引。電気通信大学客員教授を兼務。学生時代からの夢であるカーボンニュートラルな世界を目指して研究開発に奮闘中。

-

太陽電池の種類とそれぞれの発電効率

無いならば作ってみよう!車両搭載用太陽電池の研究を開始

― そもそも、なぜトヨタが太陽電池の研究をしているのですか

増田:少し話が長くなりますが、太陽電池の車両搭載の背景から話をしますね。

世界的な脱炭素化の流れが加速する中、その対策を自動車業界全体で取り組んでいます。トヨタは2009年に発売された第3世代プリウスに太陽電池を搭載するなど、自動車で使用するエネルギーの一部において、再生可能エネルギーを使用してきました。

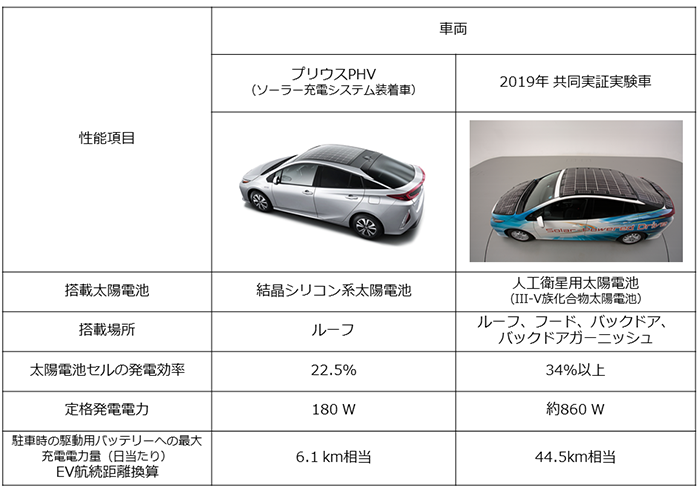

2017年に販売開始したプリウスPHVにおいては、当時世界初となる180Wの結晶シリコン系太陽電池がオプション搭載されており、そのEV航続距離は最大6.1km/日と計算されています。また2019年に、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)とシャープ株式会社(以下、シャープ)と開始した共同実証実験*1においては、人工衛星に搭載されている高効率太陽電池を用いることで、出力約860Wの太陽電池を搭載した実証車を制作しました。EV航続距離は最大44.5km/日に拡大しました。

-

市販モデル「プリウスPHV」と2019年共同実証実験車の性能比較*2

― カーボンニュートラルに貢献するには、コストを抑えて、お客様がお求めやすいクルマを作る必要があると思います。普及に向けて、どのくらいの性能の太陽電池を車両に搭載できるといいのでしょうか

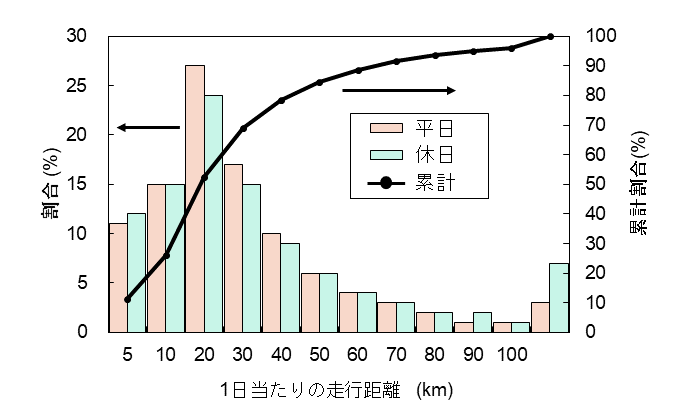

増田:日本における乗用車の平均走行距離は約24km/日であり、計算上、出力800Wから1000W程度の太陽光パネルを搭載することで、約70%の乗用車が再生可能エネルギーのみで走行できる可能性があります。

-

日本における、乗用車の1日当たりの走行距離*3

増田:安価で薄膜型で発電効率20%程度の太陽電池を開発し、ルーフ、フード、バックドアなどに搭載できれば、約70%の乗用車が太陽電池による発電のみで走行ができる可能性があるという試算になります。そこで我々は、薄膜型で比較的材料が安価なCIS系太陽電池に着目しました。

― CIS系太陽電池について、より具体的に教えてください

増田:一般的に太陽電池は高温になると発電効率が下がりますし、電池上に部分的にできた影(部分影)によって発電量が減ります。CIS系太陽電池は薄膜型で発電効率が高いだけでなく、高温時の発電効率低下が少なく、部分影による出力低下が少ないため、車両のように炎天下や、一部影ができる場所での使用に向いています。さらに結晶シリコン系太陽電池と比べて素子が割れにくいため保護カバーを薄くできる可能性があります。また色が漆黒で電極が目立たないため、太陽電池モジュールをそのまま外板色として使用できる可能性もあります。

― そして、今回増田さんが作られたCIS系太陽電池モジュールが、冒頭に紹介いただいた真黒なフィルムなんですね

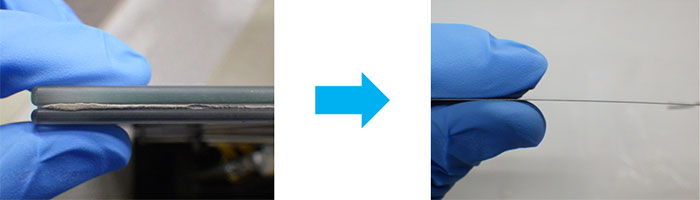

増田:量産されているCIS系太陽電池はガラスでサンドイッチされた構造のため、薄膜型太陽電池としての特色を十分には活かせられていませんでした。そこで今回の研究では、基板に曲げても割れにくく弾力性に富んだフレキシブルセラミックシートを用いることで、薄膜型のCIS系太陽電池ミニモジュールを実現しました。また発電効率は18.6%を達成し、薄膜型のCIS系太陽電池モジュール中、現時点で認定機関に報告されているなかでは世界最高レベルを記録しています。

-

世界最高レベルの発電効率達成したCIS系太陽電池ミニモジュール。多様な基板上に形成可能

-

左:従来製法によるCIS系太陽電池ミニモジュールの断面(基板ガラス板、保護用ガラスあり)

右:新製法によるミニモジュールの断面(基板フレキシブルセラミックシート。保護用ガラス不要)

― 世界最高レベルという記録はすごいですね。今回は基板にフレキシブルセラミックシートを使用していますが、基板に車両ボデー、つまり湾曲している板金や樹脂などを使用することも可能でしょうか

増田:はい。今回の研究成果のひとつは、多様な基板上に高性能なCIS系太陽電池を形成できたことです。つまり太陽電池モジュールが直接車両ボデーに形成できる可能性があります。

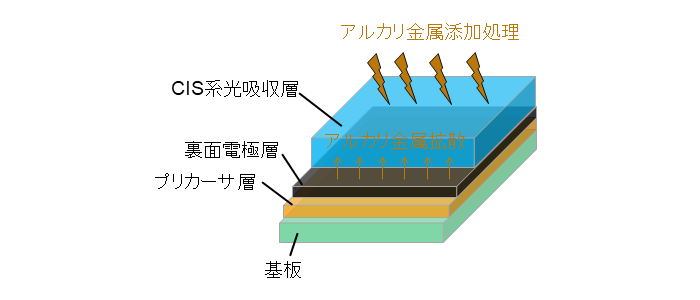

メカニズムはちょっと難しくなるのですが、CIS系太陽電池を製造する際、アルカリ金属元素(例えば、ナトリウムなど)を、CIS系光吸収層に添加することで、太陽電池の性能を向上することができます。そこで、まず基板上にアルカリ金属を高濃度に含有した層(プリカーサ層)を形成し(ASTL法(特許第5366154号))、次に電極となる金属(モリブテン)を蒸着させ、その上にCIS系光吸収層を作りました。さらにCIS系光吸収層の上側からもアルカリ金属添加処理を行うことで、CIS系薄膜の光電変換特性の改善を行いました。詳細は産総研のリリース(日本語のみ)をご覧ください。

-

CIS系太陽電池 断面

― そうするとCIS系太陽電池部分は、漆黒のボデー色になるんですね

増田:可能性としてはあります。もしも漆黒以外の色にカラーリングしたい場合は、先日、本サイトでも紹介した太陽電池用加飾フィルムで色や模様が付けられます。

実用化に向けて、一緒に研究開発してくれる仲間を募集中

― とてもワクワクする話ですね。今後の研究について教えてください

増田:今回はミニモジュールで発電効率18.6%という実力が出せましたが、CIS系光吸収層と界面のさらなる品質向上により発電効率を上げていきたいです。また将来の車両搭載に向けてモジュールをもっと大きくし同等以上の発電効率を達成できるよう研究開発を進めていきたいです。そのためには産総研やトヨタだけでなく、既存の太陽電池メーカーや材料メーカーの方と実用化に向けた研究開発を一緒に取り組んでいただきたいと願っています。この技術が実現できれば太陽電池の普及がより加速すると信じています。

参考文献

- *1:

- 世界最高水準の高効率太陽電池を搭載した電動車の公道走行実証を開始(トヨタ自動車企業サイト)

- *2:

- ソーラー充電システムによる駐車中または走行中における、最大充電量のJC08モード電費換算値。

太陽光発電協会の定める「表示ガイドライン(平成27年度)」に基づき、車両搭載システムの各損失を考慮し算出。日射量は名古屋地区、1990から2009年までの平均年の日ごとのデータ(出典 :NEDO)を使用 - *3:

- 道路:整備効果事例/道路関係データ(国土交通省)