トヨタ自動車 未来創生センター(以下、トヨタ)と豊田中央研究所(以下、豊田中研)は、人を心身ともに良好にする空間を目指した「Genki空間®研究」に共同で取り組んでいます。

第1回ではトヨタが当研究に取り組む理由や研究概要について話を伺いました。第2回ではGenki空間®研究の中でも特徴的な

“空気質研究”を行っているメンバー(伊藤、片平、豊田)に話を伺いました。

空気は当たり前に存在し、目に見えないものなので、普段の生活では空気の質(quality)についてあまり意識することは少ないと思いますが、一般的に人は1日辺り約10,000リットル以上の空気を呼吸により体内に取り込んでいると言われています。世の中ではPM2.5やウイルス、シックハウスを引き起こす揮発性有機化合物(VOC)など健康に害を及ぼす空気質の研究はたくさん報告されていますが、私たちの考える“空気質研究”は、人に良い効果を示す空気質の研究です。

特に私たちが注目しているのが、森林によってもたらされる自然の空気質の人への効果です。近年の研究で、急激な都市化により人と自然との接触が減ったことで、人への様々な影響が明らかとなっています。例えば、人の免疫システムのバランスが崩れ、様々なアレルギー疾患に繋がっているのではないかと言われています。また森林浴により人の自律神経が安定化するという報告もあります。私たちは、この要因の1つとなっているのが森林の空気質、とりわけ空気中の「微生物」や「化学物質」がカギを握っているのではないかと考えました。

人類は多くの時間を自然の中で過ごし、自然と共生しながら進化してきました。その生活の中で、呼吸や皮膚を通じて取り込まれる自然の多様な「微生物」や「化学物質」が、人の心や体を健やかに保つために重要であったのではないかと推察しています。このような仮説のもと、まずは自然の空気に含まれる「微生物」「化学物質」にどんな特徴があるのかを調べています。将来的には、人への効果を解明することで、人のWell-beingに寄与する空気質を明らかにしたいと考えています。

ひとつはとても微量な微生物や化学物質を相手にしていることです。例えば、人の腸内の微生物を視える化する腸内細菌の研究と比較すると、空気1m3に含まれる微生物の量は、腸内の微生物の1億分の1程度しか存在しないため、より高度な採取方法や分析技術が必要になります。私たちは、バイオ燃料のプロジェクトなどを通じて培ってきた最先端のバイオテクノロジーを活用し、空気中の微生物や化学物質を分析する独自の技術を確立してきました。※1,2,3,4,5

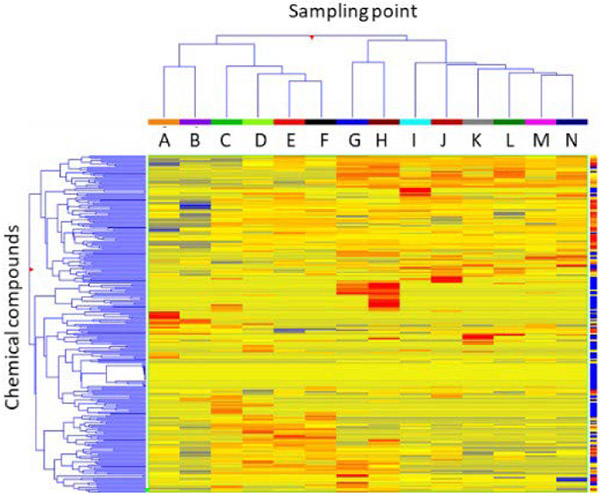

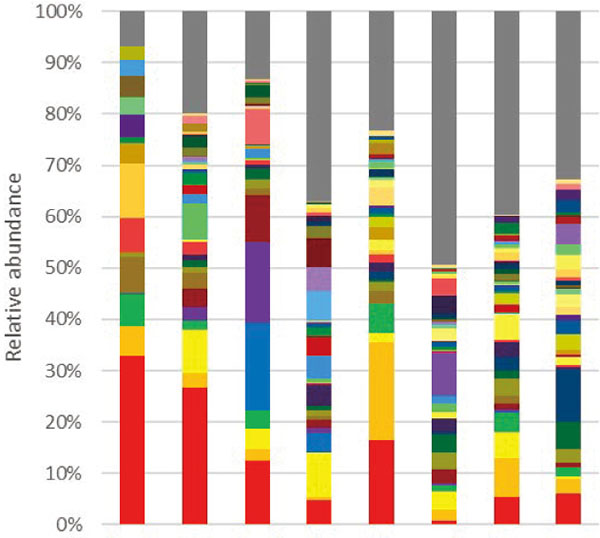

また、得られた分析データ(ビッグデータ)から、自然の空気質の特徴を理解するために、高度な情報処理技術が必要になります。ひとつの研究成果として、我々は国立遺伝学研究所(静岡県三島市)と共同で、両者が有する最先端の統計解析や機械学習を駆使し、空気質を測るモノサシ『バイオフィリックスコア™』を開発しました。この技術により、対象の空気質がどれだけ自然の空気質に近いのかを推定することが可能になりました。※6,7,8,9

空間が持つ情報(温湿度、緑量、人の感じ方など)と空気質の情報(微生物や化学物質の量や種類)を、

supervised Latent Dirichlet Allocation (sLDA)と呼ばれる機械学習の手法を使って関連付けた空間評価技術

最近は都会の真ん中にある緑地や緑に囲まれた住宅地、観葉植物を置いたオフィスなど、生活の中に緑を取り入れる様々な工夫がなされています。このような空間で『バイオフィリックスコア™』を使えば、空間に緑を入れることによって空気質がどれだけ変わったかを数値として見ることができます。例えば我々が作った実験空間をモノサシの上で評価するとこのような感じです(下図)。

このように空気質の自然度を数値化できると、より自然に近い空間を設計することも可能になります。

例えば働き方改革で取り入れられる緑化オフィスも、科学的なエビデンスに基づいて人が心身ともに健康でいられる空間を実現できれば、それは企業の健康経営につながります。また、自然に近い空気で満たされた街づくりが実現できれば、そこに住む家族の健康や幸せにつながると考えています。このような考えのもと、パソナ・パナソニック・ビジネスサービス(PBS)やトヨタホームと連携して、快適な室内空間づくりや街づくりの実現へ向けたプロジェクトを行っております。

- PBS-トヨタ共同研究(https://www.pasona-pbs.co.jp/topics/2019/20191113.html)

- MIYOSHI MIRAITO(https://www.miyoshi-miraito.jp/)

- 国立遺伝学研究所(https://www.nig.ac.jp/)

自然の空気質がどのようなものであるかについては多くの科学的データを得ることができました。そこで次のステップとしては、これらの自然の空気質と人の健康とにどのような関係があるかを解明したいと考えております。ひと言で「自然の空気」と言っても環境によって様々なので、人への効果もいろいろな可能性があると予想しています。私たちはこの研究で明らかになる“空気質が人に与える効果”についての科学的エビデンスをもとに「空間設計論」を確立し、モビリティから住宅、そして街へと様々に展開することで、未来の幸せな街づくりに貢献していきたいと考えています。

微生物は地球上の至るところで群集を形成して棲息し、その環境における物質循環の基盤を担っています。この微生物群集は環境が少しでも変化すると即座にその構造が変化することから、微生物群集を極めて高精度な環境センサーとして捉えることができます。この微生物環境センサーを我々の社会で活かすために、トヨタ自動車のみなさんと一緒に3年間に渡り研究を続けてきました。部屋に入ると勝手に電灯がつく、といった感じで、快適な環境が意識せず得られるように研究開発を進めていますので、今後も是非期待してください。

国立遺伝学研究所 副所長・教授、先端ゲノミクス推進センター センター長

日本ゲノム微生物学会会長

奈良先端科学技術大学院大学准教授、東京工業大学教授などを経て、2016年より現職

参考情報

- ※1:

- 室内環境学会 2019年度学術大会 発表番号P-43「バイオフィリックデザインによる空気質の変化 その1 化学物質の網羅的解析」

- ※2:

- 室内環境学会 2019年度学術大会 発表番号P-43「バイオフィリックデザインによる空気質の変化 その2 マイクロバイオームの多様性解析」

- ※3:

- 日本ゲノム微生物学会 2019 年度年会 発表番号P-75「バイオフィリックデザイン空間における大気マイクロバイオームの要因推定」

- ※4:

- 日本建築学会 2020年度大会 発表番号40039「Well-being を目指したバイオフィリア空間の研究(その3)空気質の評価~大気ケモシグナル~」

- ※5:

- 日本建築学会 2020年度大会 発表番号40040「Well-being を目指したバイオフィリア空間の研究(その4)空気質の評価~大気マイクロバイオーム~」

- ※6:

- 特願2021-005128

- ※7:

- 第15回日本ゲノム微生物学会年会(2021年)発表番号P-57D

「大気と皮膚のマイクロバイオーム研究 その2~屋内・屋外空間における大気マイクロバイオームの比較~」

- ※8:

- 第15回日本ゲノム微生物学会年会(2021年)発表番号P-61D

「大気と皮膚のマイクロバイオーム研究 その6~大気マイクロバイオームに基づく空気質の自然度予測モデル~」

- ※9:

- 第15回日本ゲノム微生物学会年会(2021年)発表番号P-62A

「大気と皮膚のマイクロバイオーム研究 その7~自然度予測モデルを用いた屋外・屋内空間の空気質評価~」