芝生の簡単管理・手入れのコツ

芝生の管理は難しくて手間がかかると感じている人が多いと思います。できるだけ簡単に管理する方法(コツ)を紹介します。ゴルフ場レベルの芝生ではなく、緑で覆われたレベルの管理方法です。

1芝刈り(自然な草丈で維持)

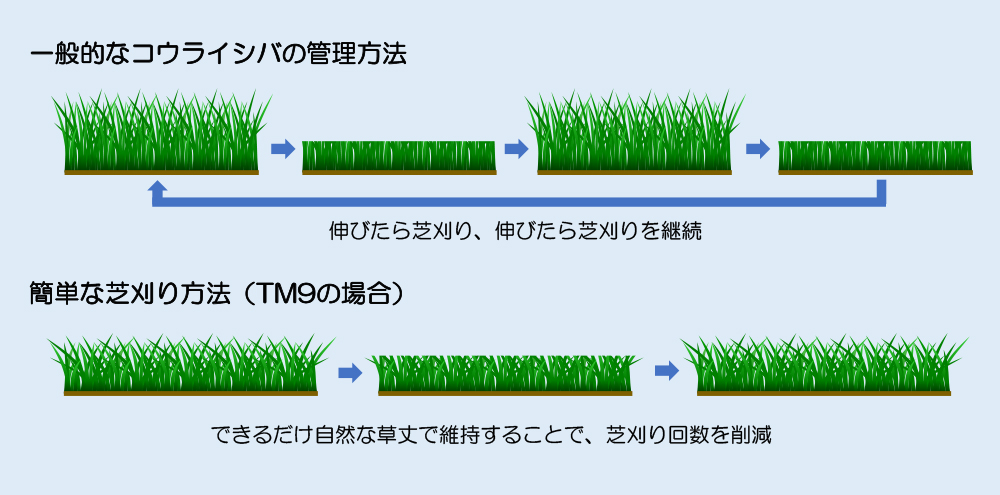

芝生を植えると芝刈りは必要となりますが、芝生の自然な草丈(放置した場合の草丈)で維持できれば、芝刈り回数は大幅を削減することができます。一般的なコウライシバの草丈は10~15cmですので、この高さで維持すれば芝刈回数を削減できますが、芝生の上を歩行・利用することが難しくなります。利用しやすい3~5cmで維持するためには、年に3~5回の芝刈りが必要となります。

草丈の低いTM9などの品種を活用すれば、自然な草丈が5cm程度なので、芝刈り回数を大幅に削減することができます。適正な肥料の量や茎葉の密度で管理すれば、真夏の芝刈りは不要です(刈高1㎝~2㎝で維持する場合には、芝刈り回数が増加します)。

肥料の量が過剰な場合も草丈が高くなりますので、葉の緑色が維持できる程度に肥料の量を削減することで、芝刈りの回数を削減できます。

2施肥(最低限の量を散布、緩効性肥料を活用)

通常の土壌の場合には、定期的な肥料散布を行います。芝生の場合、芝刈りにより葉に含まれる養分が失われるため、肥料により補う必要があります。肥料が足りない場合、葉の色が薄くなり、芝生の葉の数が減って衰退することがあります。

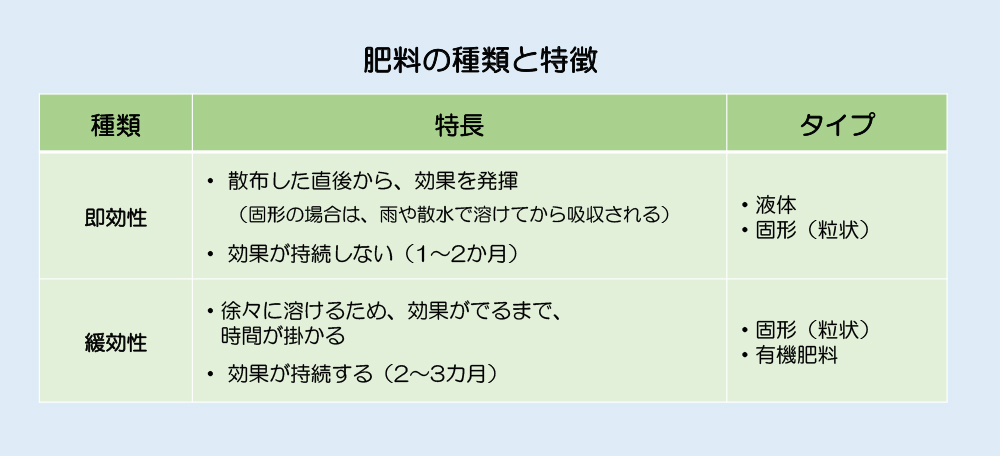

肥料成分がゆっくり放出されるタイプの緩効性肥料では、年に2回程度の散布でも維持できる場合があります。TM9に適した緩効性肥料が、土・肥料メーカーから販売されています(楽ちん 芝生の肥料)。一部の有機肥料にもゆっくり長く効果のあるタイプがあります。有機肥料の場合、化成肥料(窒素、リン酸、カリウムが主体)には含まれていない微量要素(マグネシウム、鉄など)が供給でき、土壌や芝生の状態が良くなることがあります。

TM9の場合、芝刈りで失われる養分が少ないため、肥料の量を半減することができます。通常の肥料を利用する場合、1年に3~4回(春~秋)の頻度で散布します。

芝生の状態(葉の色、密度)を観察しながら、最低限の量と回数で散布することで、草丈が伸びず、管理が簡単になります。

3除草(土壌処理タイプの除草剤を活用)

雑草が生えた場合には、除草する必要があります。庭の外から飛んできた雑草の種子を含め、いつの間にか雑草が発芽し、大きくなっていることがあります。手や器具で除草することもできますが、真夏は大変な作業です。

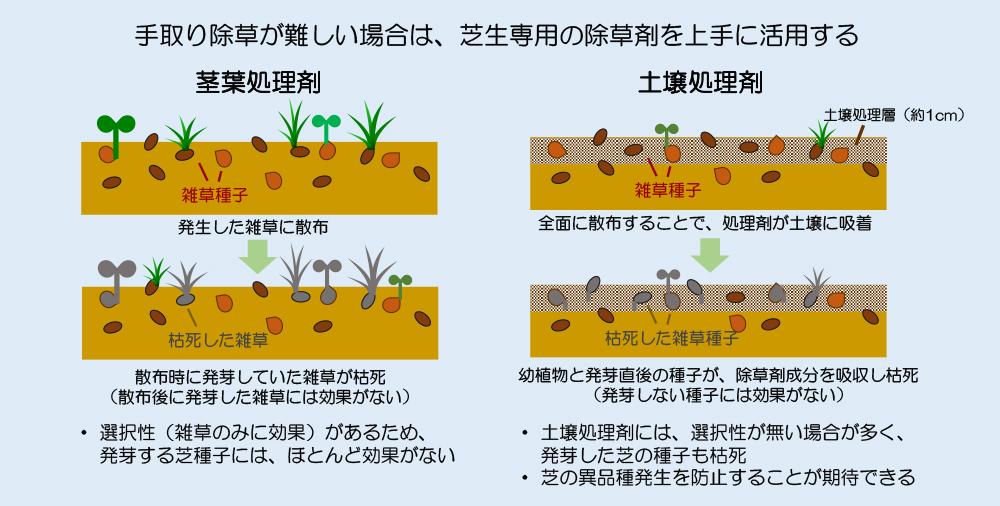

芝生には、専用の除草剤(芝生にはダメージが少なく、雑草には効果がある)が多いので、上手に活用することで、除草の作業を大幅に削減することができます。発生した雑草に効果のある除草剤(茎葉処理剤)と、雑草の発芽を防止して、2~3カ月の効果が期待できる除草剤(土壌処理剤)があり、ホームセンターの園芸コーナーなどで購入できます。芝生の種子が発芽した場合には、大型の芝生が発生することがあります。土壌処理剤は芝生種子の発芽を防止する効果(正確には、発芽直後の雑草が枯れる)がありますので、簡単管理にはお勧めですが、暑い時期には散布できない種類が多いため、除草剤の注意書をよく読んで使用します。

4散水(芝生の葉が細くなったら十分に水遣り、有効土壌を厚めに確保)

梅雨明けから秋にかけて、散水が必要になる場合があります。晴天が続いたら定期的に散水する方法と、葉が細くなってから散水する方法があります(土壌が乾燥すると葉からの水の蒸発を防ぐため、葉が巻いて、針のように細くなります。葉が巻いた状態を遠くから見ると、緑色ではなく、灰色に見えることがあります)。

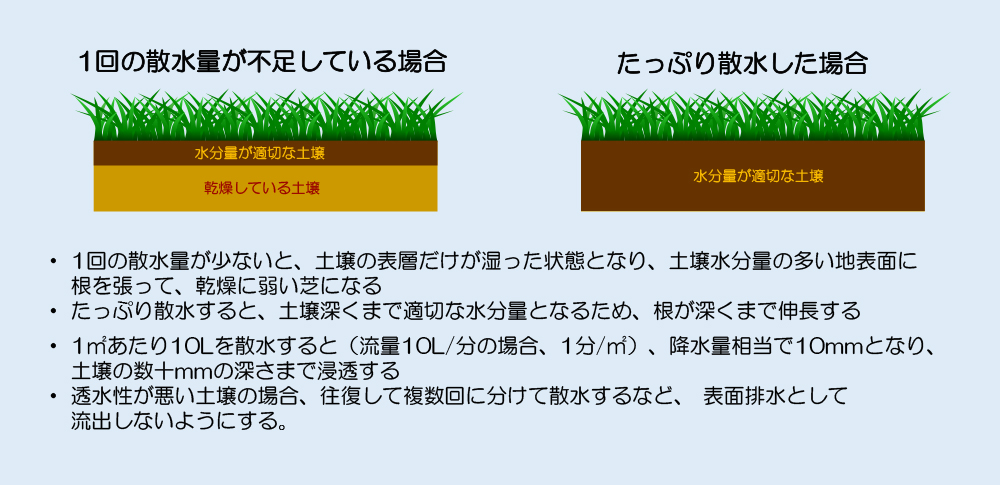

葉が針状になっていたら、できるだけ早く散水することで、散水頻度を下げることができますが、たっぷり散水することがコツです(1㎡あたり10L以上)。少量を散水した場合には、地表面だけが湿った状態となり、根が地表面だけに分布し、乾燥に弱い芝になります。土壌の深い場所が湿っている場合、芝の根が地下深くまで伸びるため、乾燥に強い芝生になり、散水頻度を下げることができます。

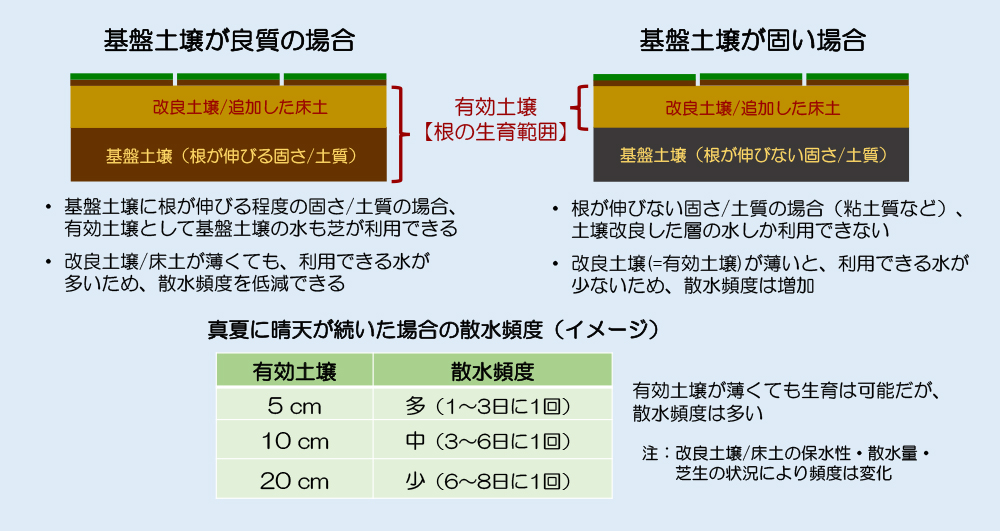

散水頻度は、芝生の根が利用できる土壌の保水性と厚みにも関係します。保水性の良い土壌の厚みが十分な場合は、散水頻度を下げることができますが、土壌が薄い場合は、芝生が利用できる土壌水分量が少ないため、散水頻度を上げる必要があります。散水頻度を下げるためには、芝張前の有効土壌(芝の根が生育できる土壌)の厚さを確保することをお勧めします。

5まとめ

芝刈り: 自然な草丈で維持、TM9などの低草丈品種を選定

施肥: 最低限の量を散布、緩効性肥料を活用

除草: 土壌処理タイプの除草剤を活用

散水: 芝生の葉が細くなったら十分に水遣り、有効土壌を厚めに確保