芝生の種類・品種 選び方(用途別 おすすめの種類/品種)

芝生と呼ばれる植物には、複数の種類・品種があります。地域の気候や目的に合わせて選定することで、失敗が少なくなります。夏に高温多湿になる地域で、コウライシバとノシバが最も一般的に利用されている理由としては、日本の気候(特に夏)に順応しており、他の種類と比べて管理が簡単なことです。

1暖地型・寒地型

気候で分けた場合には、夏の高温多湿の気候にも耐えられる暖地型と、寒さに強い寒地型の芝生があります。

暖地型の代表はコウライシバ(正式な和名はコウシュンシバです)とノシバです。日本芝と呼ばれることがあります。冬に葉が枯れますが、高温多湿の気候に耐えられるため、本州~九州では最も使用される種類です。(北海道でも冬越ししますが、緑の葉を楽しめる期間が短くなります。)

寒地型の芝生には、ケンタッキーブルーグラスやベントグラスがあります。暑さに弱いため、本州以南では、特別な管理をしないと弱ってしまいます。ゴルフ場のグリーンでは、ベントグラスが使用されていますが、水はけの良い土壌で、頻繁な散水・殺菌剤の散布などにより管理されています。北海道では、主に寒地型の芝生が使用されます。

2用途別

庭や芝生公園に適した芝生と、スポーツ用として、サッカー場や球場などのグラウンドに使用される芝生があります。

公園や庭には、コウライシバやノシバが一般的に利用されます。スポーツ用の芝に比べると生育が穏やかなため、芝刈りなどの頻度はそれほど高くありませんが、スポーツによるダメージ(踏圧・擦り切れ)からの回復が遅い傾向があります。

スポーツ用の芝生は、生育が早いため、ダメージを受けても、新しい茎葉でカバーできますが、生育が早い時期の芝刈りは数日に1回の頻度になることがあります。暑さに強いスポーツ用の芝生の種類には、バミューダグラス、ティフトン(品種名)があります。暖地型の芝は、冬には葉が枯れてしまうため、冬用の芝生としては、ライグラスなどが利用されます。

3植付け方法

種子が流通していない種類は、張芝で植付けを行います。コウライシバは種子がないため、張芝(切芝)を使用します。ノシバも切芝での植付けが一般的です(種子も流通しています)。その他の芝生は、種子での植付けが一般的ですが、種子を栽培してターフ状になった芝生が切芝として販売されていることがあります。

切芝を植付ける場合は、活着すればすぐに完成した状態となります。切芝が地面をカバーするため、マルチの役割として、雑草が発生しにくい傾向があります。

種子の場合、面積あたりの費用は安いですが、発芽してからターフ状になるまでは、数か月かかります。雑草と競合するため、除草などに手間が掛かります。

4コウライシバ・ノシバが普及している理由

日本の在来種であるコウライシバやノシバは、本州以南の高温多湿な気候に適合しており、海外から輸入された芝生と比べて、簡単な管理(散水・芝刈・施肥など)で維持することができます。また、植え付ける土壌は、排水性などに配慮が必要な寒地型の芝生と比べると、広い範囲の土壌条件で生育します。普及面積が大きいことから、多くの管理用薬剤(除草剤、殺虫剤など)が登録されており、症状に合わせて使用することができます。

5芝生の選び方

家庭用としては、他の種類と比べて管理が簡単なコウライシバ・ノシバが一般的です。冬も緑の芝生にしたい場合は、ケンタッキーブルーグラスやベントグラスが利用できますが、耐暑性がないため、排水性の良い土壌の準備や、特別な夏の管理(頻繁な散水・殺菌剤散布など)を行います。

スポーツでの使用を前提とする場合には、夏用にはバミューダグラスなどの生育が早い芝生が利用され、冬用には、ライグラスやトールフェスクが利用されます。成長の最盛期には、数日に1回程度の芝刈りが必要となるため、プロ用のスポーツフィールドと同等の管理となります。

6コウライシバとノシバの違い

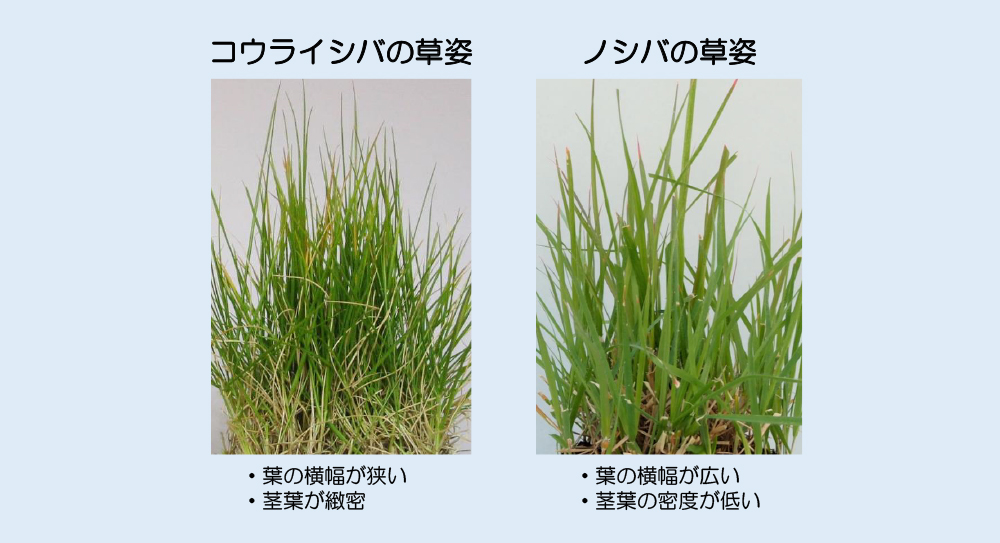

一般的なコウライシバは、ノシバと比較すると葉が緻密で、草丈が低いため、関東以南では最も一般的です。ノシバは、密度が粗く、葉の色が薄いため、関東以南の庭で使用されることは稀ですが、コウライシバより踏圧などに強いため、公園の芝生広場や傾斜地などで使用されます。東北では、耐寒性が強いと言われているノシバも使用されます。

7品種

それぞれの芝生には、性質の異なる品種が販売されています。

コウライシバ・ノシバでは、草丈が低いタイプの品種があるため、芝刈り頻度を削減したい場合には便利です。

コウライシバの低草丈の品種には、TM9があります。草丈が低いため芝刈回数が削減できるだけでなく、葉の緑色が濃く、密度が高いため、景観性の良い芝生となります。施肥量が削減できることも特徴です。

8まとめ

一般的な庭の場合、関東以南ではコウライシバの利用の利用がお勧めです。東北ではノシバ・コウライシバをお勧めします。草丈の低いコウライバTM9を利用すれば、芝刈りなどの管理が楽になります。