芝生の雑草管理のコツ

芝生に雑草が生える理由や性質を理解して対策することで、雑草の発生を抑えることができます。

1雑草の発生原因(由来)

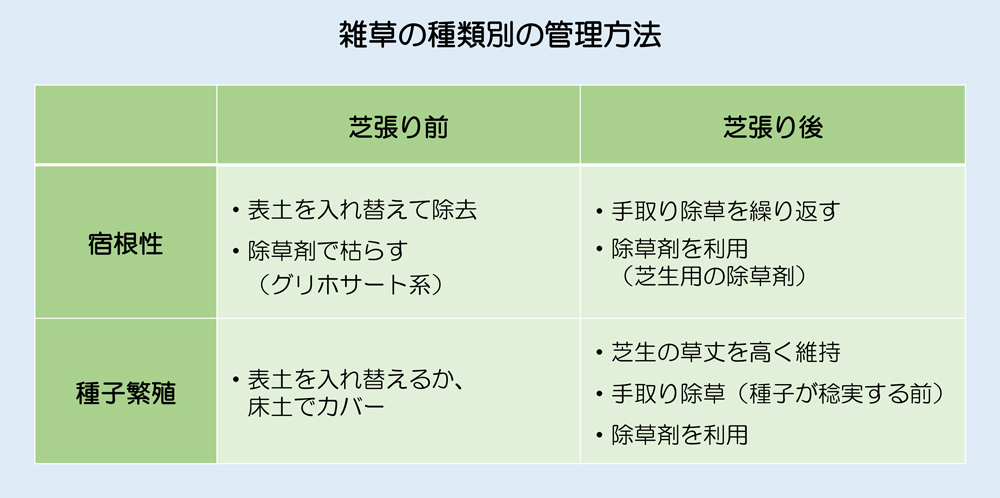

雑草の発生様式で大きく分類すると、地下茎や球根に由来する宿根草・多年草と、種子が発芽して発生する雑草の2種類があります。

芝生を張る前の土壌に、地下茎や球根が残っていると、宿根性の雑草が発生します。種子に由来する雑草では、土壌に残っていた種子(埋土種子)が発芽する場合と、飛来した種子が発芽する場合があります。雑草の種類を調べて対策することで、効率的な管理ができます。

2宿根性・多年生(地下茎や球根で繁殖)の雑草対策

宿根性雑草のスギナ・ハマスゲ・チガヤなどは、地下茎や球根(塊茎)に養分を蓄えており、手取り除草で地上部を除去しても、数回は再生するため、根絶が難しい雑草です。宿根性の雑草のほとんどが多年草のため、冬に地上部が無くなっても、春になると地下の根や球根から再生します(一年草は、枯れると再生しません)。コウライシバの芝地に、芝生の仲間のノシバやギョウギシバが浸入した場合(芝生は多年草です)、芝生用の除草剤では枯らすことができないため、特に注意が必要です。

1) 芝張り前の対策

芝を張る予定の場所に宿根性の雑草が発生している場合には、芝張り前の対策(土の入れ替え・除草剤使用)をお勧めします。

芝生を張る前の土壌に地下茎や球根が残っていると、芝張り後に雑草が再生しますので、芝張り前に、地下茎を含んだ表面の土を、新しい土に入れ替えるか、芝張りの前年に除草剤で完全に枯らします。生きている地下茎や球根が残っている土壌の上に、盛土をしても、多くの場合で再生します。

除草剤を利用する場合は、茎葉処理タイプ(茎葉から成分が吸収され雑草が枯死する除草剤で、土壌では速やかに分解されるタイプ、成分例:グリホサート)を使用します(土壌処理タイプの除草剤は、残効性があり、芝生にも影響するため使用できません)。ノシバやギョウギシバなどの芝生の仲間やチガヤが発生している場合、芝張り後に芝生用の除草剤を使用しても根絶が難しいため、必ず事前に対策します。

2)発生した場合の対策

宿根性の雑草を手取り除草する場合、地下深くにある地下茎や球根を除去することが難しく、地上部を除去しても、地下茎や球根に含まれる養分から再生しますが、できるだけ雑草が大きくなる前に、何度か除去することで、再生しにくくなります。雑草が大きくなる前に、頻繁に芝刈りを行うことで、雑草を衰弱させる方法もあります。

除草剤を使用する場合は、除草剤の種類により効果のある雑草が異なるため、発生した雑草の種類を調べてから、効果のある日本芝用の除草剤を使用することをお勧めします。

チガヤは、日本芝用の除草剤では防除が難しい雑草です。頻繁に刈り取るか、チガヤの葉だけに、茎葉処理タイプのグリホサートなどの除草剤を塗布するケースがありますが、芝生の葉に除草剤が付着すると、芝生の一部が枯れてしまうため注意が必要です。コウライシバの芝地にノシバやギョウギシバが混入した場合も同様に対策します。

3種子から発生する雑草対策

一年生雑草は、種子で繁殖します。土壌に含まれる雑草の種子の数を減らし、種子が発芽しないように管理することで、発生を抑制することができます。多年生雑草も種子で繁殖しますが、同様の方法で対策ができます。

1)芝張り前の対策

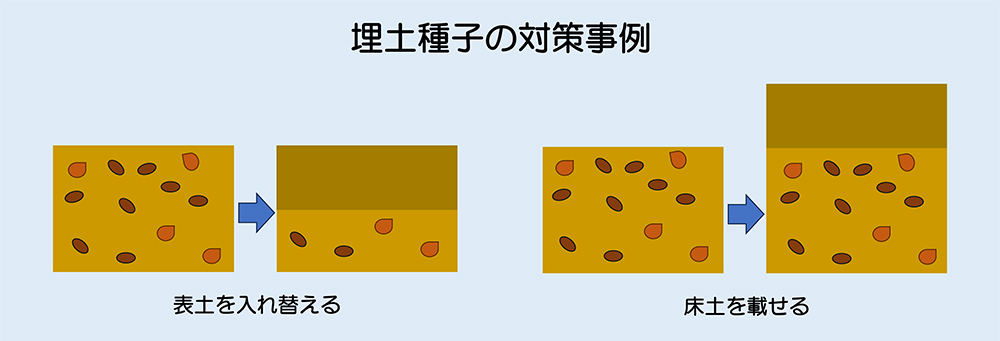

芝生を張る予定の場所に雑草が発生している場合、多数の雑草種子が土壌中に埋まっていることが一般的です(埋土種子)。雑草種子が混ざっている土壌を入れ替えるか、雑草種子の多くは、光が当たる条件で発芽しますので、土壌の上に数cmの床土(雑草種子が入っていない良質な土)でカバーするだけでも、発芽抑制効果が期待できます。

床土を被せた後に耕耘・整地を行うと、雑草種子が地表面に出て発芽しやすくなってしまうため、基盤土壌の整地をしっかり行ってから、床土を載せます。

2)芝張り後の対策

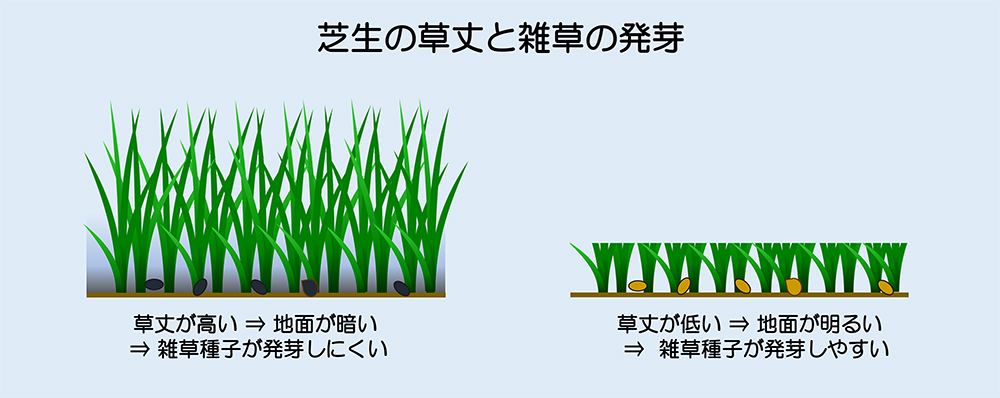

芝生の密度を維持し、芝刈りの高さを3cm以上に調整することで、地表面が暗くなるため、発芽に光が必要な雑草の発生を抑制することができます(芝草研究、2003)。地表に広がるタイプの小型雑草の生育阻害も期待できます。

雑草が発生した場合は、新たな種子が増えないように、雑草種子が稔実する前に、除草を行います。雑草の種類によっては、発芽してから1~2か月で稔実する場合がありますので、できるだけ早く除草します。芝生の周辺に雑草がある場合には、種子が芝生に飛来しないように周辺の雑草も除去します。

発生した雑草の数が少ない場合には、簡単な除草器具やピンセットを用いて除草することができます。茎や生長点が残っていると再生してしまうため、地上部はできるだけ除去します(一年草の場合、根が残っていても再生しません)。大型雑草を抜きとる場合には、除草器具を土の中に入れて、雑草の根を切るように草を引っ張ると、生長点を含めて除去しやすくなります。芝生の密度が高い場合には、のこぎり型の除草器具が使いやすい場合があります。

雑草の数が多く、手取り除草では対応できない場合には、芝生用の除草剤の利用をお勧めします。複数のタイプがありますので、雑草の状態や時期によって除草剤を選定します。詳細はこちらをご参照ください。地表に広がるタイプのカタバミなど、手取り除草で完全に除去することが難しい場合は、部分的にスプレー式の除草剤を使用することもお勧めです。

4まとめ

雑草のタイプ(宿根性・一年草)に合わせて対策することが効率的です。宿根性の雑草は根絶が難しいため、芝張り予定の場所に発生している場合は、芝張り前の対策を必ず実施し、芝張後に発生した場合は、除草剤の利用などを検討します。雑草が発生したら、種子が稔実する前に除草します。芝生の草丈を高く維持することで、雑草の発芽・成長を抑制することができます。TM9の場合、5月~6月に出穂後の芝刈りを行い、追加の芝刈りを行う場合でも、3cm以上の草丈を維持することで、雑草の発芽・成長阻害が期待できます。