ガーデニングの費用や手間の削減

芝生を活用することで、ガーデニングに関する費用や管理の手間を削減することができます。

1植え付け

一年草を地面に植える場合、ふかふかの良質な土壌を準備したり、ツツジなどの低木を植え付ける場合、土壌改良や植穴を準備したりする必要がありますが、芝生では、排水性の良い土壌の上に置くだけで緑化ができます(ゴルフ場レベルの高品質な芝生を目指さない場合は、高度な土壌改良は不要です)。一年草とは異なり、植替えは不要で、適切な管理を行えば、数十年以上に渡り、維持することができます。TM9などの改良芝は、通常の芝生より高価ですが、面積あたりの費用は、一年草・低木などを密植するより安価になります。

2管理

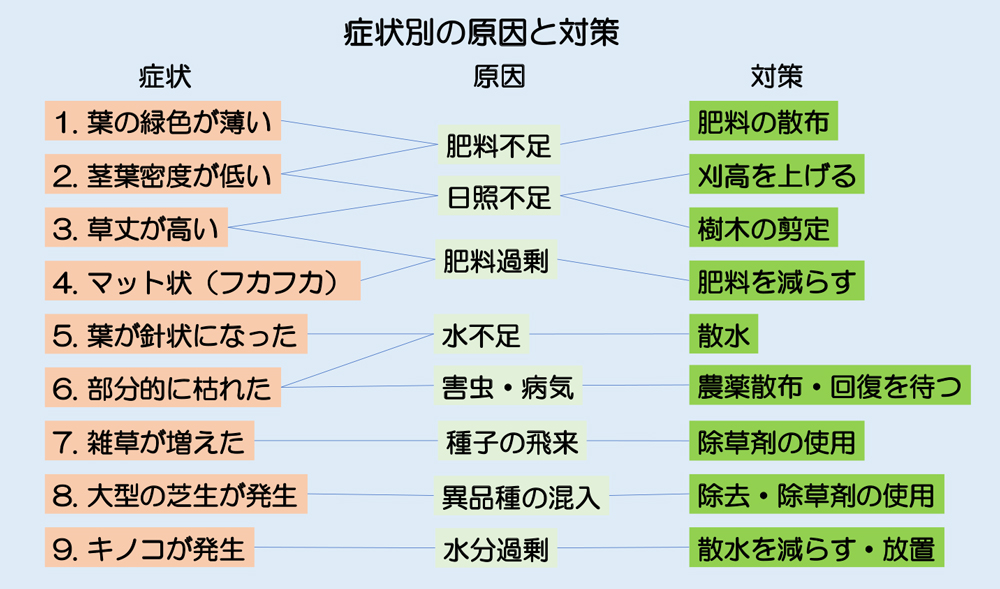

一年草・多年草などの草花類、芝桜・ツタなどのグランドカバー植物、低木などでは、手取り除草が基本となりますが、芝生の場合は、除草剤の種類が多いため、雑草管理が容易です。

管理する際に、緑地(芝生)の上を歩くことができるため、無理な姿勢での管理作業が削減できます。低木などの樹木類は、定期的な剪定作業で、立体的に樹形を整える必要がありますが、芝生は平面的な芝刈り作業で維持することができます。芝刈りは手間が掛かるイメージがありますが、TM9を活用することで、芝刈り回数・肥料散布量を減らすことができます。

3まとめ

芝生は花などを楽しむことはできませんが、他の植物と比べて費用や手間をかけずに緑地の面積を増やすことができ、芝生の上部が利用できます。むき出しの土と比べて、地温の低下効果・ぬかるみや土壌流出の防止効果があります。 お庭の一部にTM9をご利用されてはいかがでしょうか。

造園工事に関する解説資料は、こちら(資料ダウンロードにリンク)からご請求ください。