芝生によるCO2固定

芝生の緑化により、根や茎に由来する土壌有機物(土壌炭素)が増加します。土壌炭素は光合成により固定されたCO2に由来します。芝生の緑化を推進することで、CO2吸収・カーボンニュートラルへの貢献が可能です。

1樹木と芝生の違い

植物は光合成により大気中のCO2を吸収し、固定された有機物を利用して、葉・茎・根などを作ります。樹木の場合は、幹や枝、根が成長することで、主に植物体にCO2が固定されます。森林では落ち葉などが土壌有機物に変化し、一部は土壌炭素として固定されますが、公園や工場の緑地で、落ち葉を回収する場合には、土壌炭素は増加しにくい環境となります。

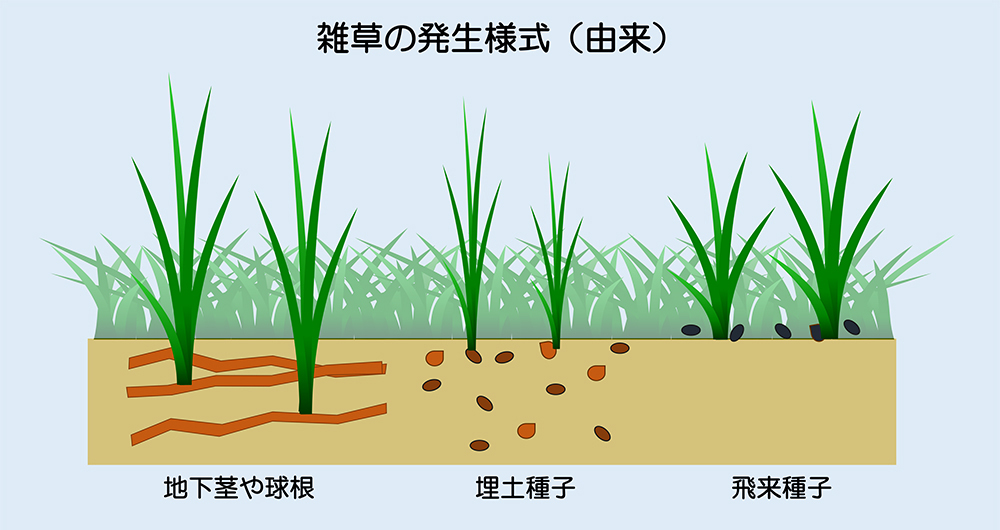

芝生などの草本植物では、茎や葉の寿命が短いため、地上部の有機物は分解されやすい状態ですが、根や地下茎の残渣は、土壌有機物に変化することで、土壌にCO2を固定します。

土壌有機物に含まれる炭素(C)の量は約50%で、植物が光合成により固定した大気のCO2に由来します。地球上の炭素プールとしては、生物がバイオマスとして貯留している量(560ギガトン)に対し、土壌の貯留量は4倍以上(2,500ギガトン)という文献があります(農研機構報告書、2021)。土壌に固定される炭素量を増加させることは、大気中のCO2削減に貢献すると考えられます。

2土壌炭素量の増加

芝生の根や匍匐茎は更新され、古い根や茎は残渣に変化します。残渣由来の土壌有機物が微生物により分解されてCO2として排出される量より、土壌有機物が生産される量の方が多いため、土壌に含まれる炭素量が増加します。

芝生地の土壌の窒素量が多いと芝生の葉の葉緑素量が増え、有機物生産量が増加し、表層土壌の炭素量が増加すると考えられています(日本緑化工学会誌、2024)。芝生を健全に育成し、根や匍匐茎の生産量を増やすことにより、土壌炭素量の蓄積速度が増加すると推定されます。

3CO2吸収量

芝生のCO2吸収量を文献値から試算すると、森林と同等の5~18t/ha/年となります。生育条件の良い社内の測定結果では、約30t/ha/年の事例がありました(未公開データ)。芝の生育条件(土壌・肥料・水などの環境)を整えることで、CO2吸収の促進・カーボンニュートラルに貢献することができます。TM9は、芝刈りの回数や肥料の量を半減しても、健全な状態を維持することができ、管理で排出される温暖化ガスの削減にも繋がります。