第7節 設備近代化

第3項 「設備近代化5カ年計画」――月産3,000台体制に向けて

「設備近代化5カ年計画」後半の成果

「設備近代化5カ年計画」の前半の実績を概観すると、1951(昭和26)年9月末~1953年11月末に機械装置の簿価は4億2,100万円から8億4,400万円へと、わずか2年2カ月で2倍に拡大した。数量ベースでも、工作機械と産業機械の合計台数は同期間に4,761台から5,645台へと19%の増加をみせた。簿価の増加が著しいのは、高額の輸入機や国産専用機を購入したためで、1952年12月~1953年11月には輸入新鋭機が103台、R型エンジン用専用機が43台も導入された。

設備近代化5カ年計画の後半では、新型乗用車クラウン(RS型)の製造設備の新設が中心となった。それまで、荒川鈑金工業、関東自動車工業、中日本重工業(現・三菱重工業)などに製作を委託していた小型乗用車ボデーの内製化が図られ、プレス工場、車体工場への投資が増加した。

小型乗用車ボデーを内製することになったのは、1952年初めに豊田喜一郎の社長復帰が内定したからである。豊田英二の回想によると、「石田さんは二十七年の初めに喜一郎に復帰を要請したが、喜一郎はテレくさかったのか、『乗用車をやっていないような会社は自動車会社ではない。そんな会社を引き受けるつもりはない』とゴネていた。内心うれしかったのだろう。石田さんから『乗用車はあんたが帰ってきてやればいい』と説得され、喜一郎のトヨタ社長復帰が決まった」とのことであった。1このとき、初代「クラウン」の開発と、挙母工場でのボデーを含めた完成乗用車の製造が決定した。

小型乗用車ボデーの内製化に際しては、車両設計と同時に工場計画と設備計画も並行して進められ、設計技術者と生産技術者の密接な共同作業のもとに、設備を整えていく方針をとった。1952年5月にはプレス工場、車体工場の増築が完成し、翌6月から小型乗用車生産設備計画、新型(R型)エンジン生産設備計画をスタートさせた。

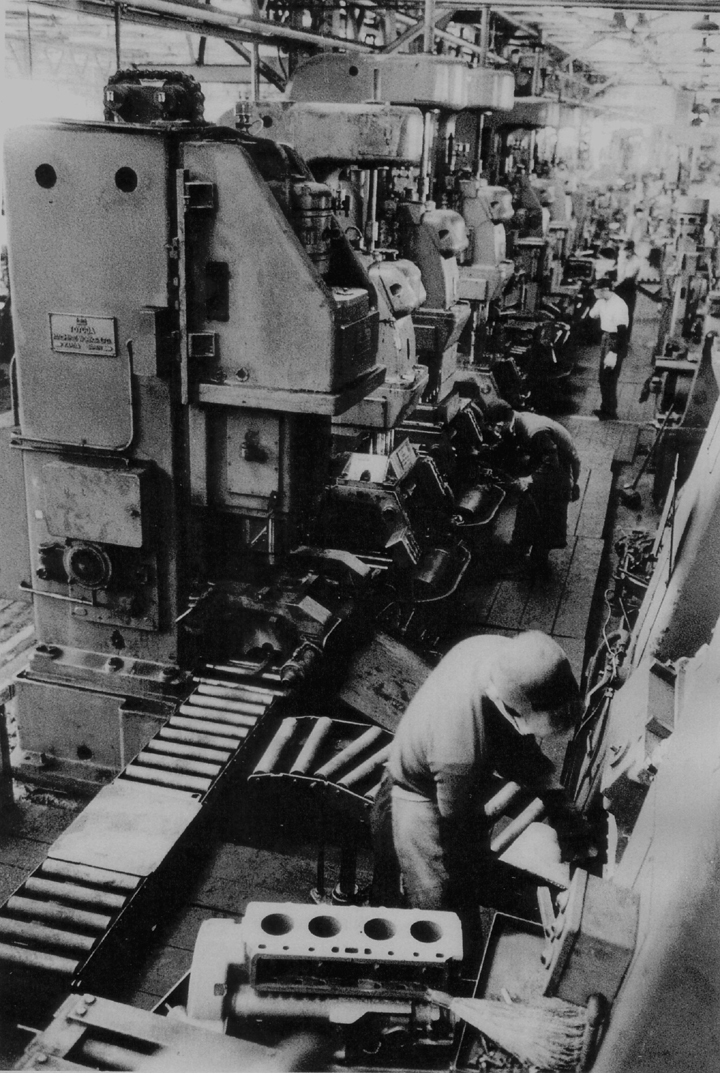

設備近代化5カ年計画の後半の実績を見ると、最終年にあたる1955年11月末の機械装置の簿価は19億8,600万円で、工作機械と産業機械の合計台数は5,602台であった。1953年11月末との比較では、簿価が2.35倍に増加したのに対して、台数は若干の減少を示していた。高性能・高生産性の機械装置の導入により、1台当たりの価格が上昇したといえる。すなわち、工作機械については、3~4台の汎用機を用いて加工していたものが、1台の専用機で対応できるようになり、台数を増やさずに加工能力の大幅な向上が図られたのである。

一方、1951~55年の設備近代化5カ年計画の全期間を通じた設備投資額は、合計46億200万円に達した。その内訳は、輸入機械設備が14億3,700万円、国産機械設備が27億4,900万円、設備関係経常費が4億1,600万円であった。

この結果、目標に掲げた月産3,000台の生産能力が実現した。ところが、トヨタ自工では、1955年6月から翌年1月まで週5日稼働の操業短縮が続き、その能力を発揮する機会がなかった。1956年2月以降、生産台数は逐月増加するようになり、2~3月に2,000台、4~6月に3,000台、7~9月に4,000台、10~12月には5,000台と、四半期ごとに月産台数が1,000台ずつ上積みされる状態となった。旺盛な需要に対応して、早くも計画能力を大幅に上回る生産実績を達成したのである。